Tonpfeifenfiguren der Bremer Altstadt - Mieke Wurst

Tonpfeifen von den Arkaden – Lilli Lamp

Fund eines Nierendolchs an den Tiefer-Arkaden - von Jan Baitis

Französische Münze an den Bremer Arkaden entdeckt

Eine reich geschmückte Urne aus Bremerhaven-Lehe - Jannis Kruse

Die Braut - Otis Dräger

Das Sandstein-Puzzle - Elisa Pertek

Der Mann mit der eisernen Maske

Eine Pferdebestattung aus Mahndorf

Über Schleif-, Wetz- und Abziehsteine

Ein Spinnwirtel aus der Römischen Kaiserzeit

Eine Lanzen-/Speerspitze aus der Weser - Talea Schnelle

Fund einer Doppelschnalle an der Bremer Adamspforte - Piet Engelsberger

Ein kleines Deckelchen aus Knochen

Pharao in Bremen?

Delfter Fliesen aus der Innenstadt

Zwei verzierte Scherben aus der Neuenstraße

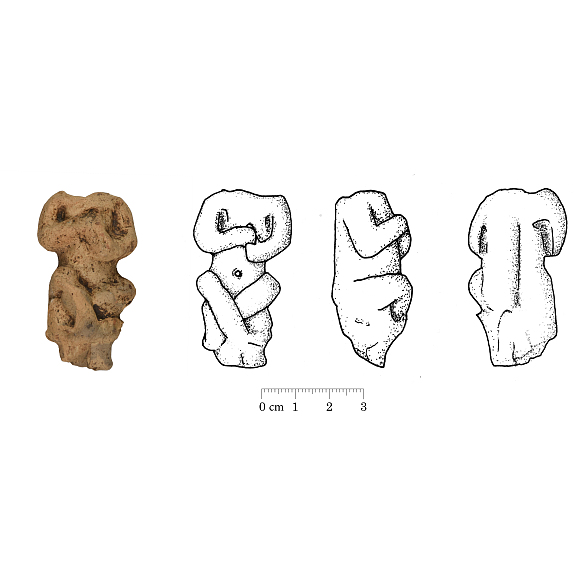

Bei einer Grabung an der Abbentorstraße im Bremer Stephaniviertel wurde im Jahr 2019 unter anderem eine kleine Tonfigur gefunden (Abb. 2). Dabei handelt es sich um eine sogenannte Tonpfeifenfigur. Das sind kleine Figuren, nur wenige Zentimeter groß, die viel im 15. und 16. Jh. in verschiedenen Gebieten Deutschlands, hauptsächlich dem Rheingebiet, hergestellt wurden (Rech 2004, 314 f.). Sie bestehen meist aus demselben Material wie die späteren Tonpfeifen, daher stammt auch der Name der Figuren. Tonpfeifenfiguren wurden oft in Pilgerorten erworben, wozu auch der Bremer Dom zählte. Oft wurden sie auch verschenkt, etwa zum Neuen Jahr, der Geburt eines Kindes oder ähnlichen Ereignissen. Es gab für die Figuren mehrere Verwendungszwecke, je nachdem, was sie darstellten. Beispielsweise gab es viele Figürchen von Pferden oder Reitern, welche wahrscheinlich als Spielzeug genutzt wurden, möglicherweise auch von Erwachsenen, um Ritterturniere nachzustellen. Auf dem Land glaubten viele, dass die Figuren einen positiven Einfluss auf die Ernte hätten, weshalb sie im Boden vergraben wurden. Figuren, die Heilige darstellten, wurden wohl für Hausandachten in kleinen Hausaltären aufgestellt.

So auch die Figur aus der Altstadt. Sie stellt das Jesuskind dar, wie es im Schneidersitz sitzt und etwas hält. Worum es sich dabei genau handelt, ist nicht mehr zu erkennen, aber viele ähnliche Figuren und Darstellungen zeigen, wie das Jesuskind einen Vogel hält. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass es sich hierbei auch um einen kleinen Vogel handelt. Dieser soll oft die Seele repräsentieren. Als Vergleich kann der Druck diesem folgendem Link angesehen werden: Jesuskind als Vergleich zur Tonpfeifenfigur

Der Kopf und der untere Teil der Figur fehlen leider, weshalb nicht erkennbar ist, worauf sie sitzt. Obwohl das Material, aus denen die Figurchen bestehen, für sie namensgebend ist, besteht diese Figur aus einem anderem Ton. Es handelt sich hierbei um bräunliche Irdenware statt dem üblichen weißen Ton der Tonpfeifen.

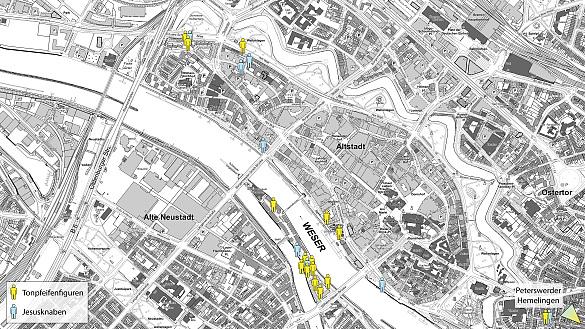

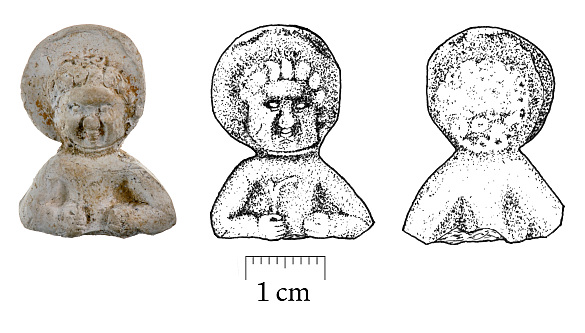

Nicht einmal 100 Meter vom Fundort dieser bräunlichen Tonminiatur entfernt wurde der Teil eines weiteren Figürchens gefunden (Abb. 3). Von ihr ist nur noch der Kopf und der Oberkörper erhalten. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Figur der gleichen Machart, da diese tatsächlich aus dem weißen Ton der Pfeifen besteht. Der Kopf ist der eines kleinen Jungen mit Heiligenschein, in einer Hand hält er einen kleinen Zweig, möglicherweise handelt es sich um eine weitere Jesusdarstellung. In Bremen wurden nicht viele dieser Figürchen gefunden. Die meisten Exemplare befanden sich nahe der Weser, wie zum Beispiel eine Figur vom Teerhof (Abb. 4). Sie dienten in Bremen, einem beliebten Pilgerort der damaligen Zeit, wohl oft als Devotionalien im Dom. Die Verteilung der in Bremen gefundenen Figuren kann auf der Karte von Abbildung 1 angesehen werden.

Wahrscheinlich waren die Figuren eher in den ärmeren Schichten verbreitet, da sie nicht sehr hochwertig produziert sind. Es handelt sich um Massenware. Der Ton wurde in Formen gepresst, eine Rück- und eine Vorderseite. Zwischen die beiden Hälften wurde ein Holzstab gelegt, dann wurden sie zusammengedrückt. Die Figuren wurden aus der Form entnommen, einige der Nähte die bei diesem Vorgang entstanden waren wurden entfernt, und einige Falten oder Haare bei jeder Figur noch individuell bearbeitet. Dadurch sollten sie weniger wie ein Massenprodukt wirken. Tatsächlich waren aber sogar die Formen, in denen sie gepresst wurden, Massenware. Der Holzstab wurde vor dem Brennen entfernt.

Quellenangaben/weiterführende Literatur:

Bischop, Dieter: Tonpfeifenfiguren aus Bremen. Bremer Archäologische Blätter NF 7, 2005-2008, 251-264.

Neu-Kock, Roswitha: Eine „Bilderbäcker“-Werkstatt des Spätmittelalters an der Goldgasse in Köln. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 21, 1993, 3-70.

Rech, Manfred: Archäologie des Mittelalters in Bremen, Bremer Archäologische Blätter Beiheft 3. Bremen 2004.

Auf der Straße gibt es heutzutage viele Menschen zu sehen, die Zigaretten oder E-Zigaretten rauchen. Nicht mehr so oft in Benutzung sind jedoch Tabakpfeifen, wie sie in unserer Vorstellung Seemänner oder Großväter rauchten.

Im 16. und 17. Jahrhundert kam der Tabak, der damals noch sehr selten war, aus Amerika nach Europa. Erst wurde er noch als Heilpflanze angebaut, wie der Text in einem Kräuterbuch aus dem Jahr 1656 zeigt. Hier ist zu lesen: „Dieses Kraut reinigt Gaumen und Haupt, vertreibt die Schmerzen und Müdigkeit, stillt das Zahnweh, behütet den Menschen vor Pest, verjagt Läuse, heilet den Grind, Brand, alte Geschwüre, Schaden und Wunden“ (von Babo 1852).

Das beliebteste Accessoire zum Tabakrauchen war im 17. Jahrhundert die Tonpfeife (Abb. 1, 2). In der Zeit des 30-jährigen Krieges hatte sie fast jeder, ob jung, ob alt, ob Mann oder Frau.

Heute kann man noch ähnliche Pfeifen bei Weckmännern bzw. Stutenkerlen sehen (Abb. 3). Einer Legende nach waren einem Bäcker einmal die „Bischofsstäbe“ ausgegangen, die bis zu diesem Zeitpunkt die Weckmänner in den Händen hielten. Als Ersatz nahm er einfach Tonpfeifen, weil diese wie umgedrehte Bischofsstäbe aussahen (Weckmann).

Die meisten Tonpfeifen wurden in den Niederlanden hergestellt und von dort aus, oft mit Schiffen, exportiert.

Das Problem an den teilweise sehr langen Pfeifenstielen war jedoch, dass sie schnell zerbrachen. Aus diesem Grund können wir heute so viele Fragmente in Gräben und anderswo als „alten Müll“ finden.

Die Kirche sah Rauchende nicht gerne. Ein Franziskanermönch aus Aachen schrieb dazu: „Die Soldatt außen spanischen Lant stolzyren allhero umher und fressen Feuer zambt dem rauch und dass domp folk obwundert sich schier“ (zitiert nach Bischop 2008, 165).

Wie häufig manche Menschen damals geraucht haben, kann man heute noch an den Zähnen sehen (Abb. 4). Oftmals zeigt sich bei freigelegten Skeletten dieser Zeit im Bereich der Schneidezähne eine Kerbe vom langen Halten der Pfeife zwischen den Zähnen. Der Pfeifenstiel hat hier die Zähne kreisrund ausgeschliffen. Manchen Verstorbenen wurden ihre Tonpfeifen sogar mit ins Grab gegeben.

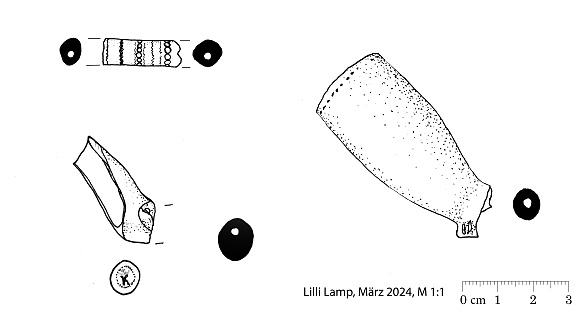

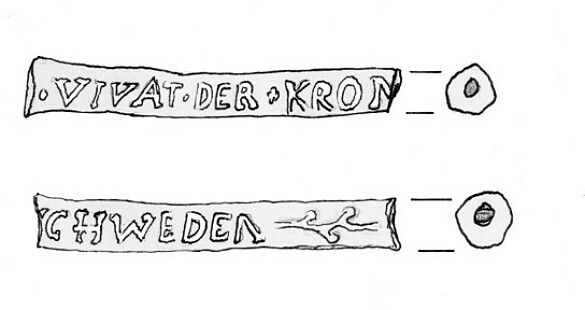

Außerdem wird einem die Menge an Pfeifenrauchenden bewusst, wenn man archäologische Befunde aus dem 17./18. Jh. betrachtet. U.a. bei der Ausgrabung an den Bremer Weserarkaden kam eine Vielzahl zerbrochener Pfeifenstiele und Pfeifenköpfe zu tage (Abb. 5). Sie sind verziert mit den unterschiedlichsten Mustern. In späterer Zeit wurden auch Könige oder Kaiser auf den Pfeifenköpfen abgebildet. In der Zeit, als Bremen unter schwedischer Herrschaft war (1648-1719), wurden wahrscheinlich Tonpfeifen zu Propagandazwecken verschenkt. Auf den Stielen stand VIVAT DER KRONE SCHWEDEN (Hoch lebe die Krone Schwedens) (Abb. 6).

Oft lässt die Beschriftung am Stiel auf den Entstehungsort der Pfeife schließen. Eine andere Möglichkeit, die Herkunft zu bestimmen, ergibt sich durch einen gestempelten kleinen Knopf unter dem Pfeifenkopf, die sogenannte Fersenmarke. Auf ihr sind Buchstaben und Symbole zu erkennen, die z.B. Aufschluss über ihren Fabrikanten geben.

Quellenangaben:

Von Babo 1852: August Wilhelm von Babo: Der Tabak und sein Anbau; Nebst Anhang von Ph. Schwab und F. Hoffacker über die Cultur und Behandlung des Tabaks in Holland, Karlsruhe 1852.

Bischop 2008: Bischop, Dieter: Aus Pest und Krieg – Funde des frühen 17. Jahrhunderts aus dem Stadtgraben an der Bremer Adamspforte. In: Bremer Archäologische Blätter, neue Folge 7, 2005–2008 (2008), 161–186.

Weckmann: N. N.: Die Geschichte vom Weckmann. https://schmitz-nittenwilm.de/weckmann-die-geschichte-zu-st-martin/ (14.03.2024).

Während der Hochwasserschutzarbeiten an den Tiefer-Arkaden im Jahr 2021 fand man, bei einer archäologischen Ausgrabung unter Aufsicht des Archäologen Dieter Bischop, zusammen mit einigen anderen Fundstücken, ein Fragment eines Nierendolchs (Abb. 1, 2), das auf das 14. Jahrhundert datiert werden kann. Diesem fehlt leider ein Teil seiner zweischneidigen, aus geschmiedetem Eisen bestehenden Klinge. Dennoch ist der Rest des Dolchs, also der hölzerne Griff des Dolchs, samt der leicht abfallenden eingravierten Kappe aus Metallblech am Ende des Dolchs und die Parierstange aus Metall, erhalten geblieben. Das Fragment ist noch 24cm lang, war aber wahrscheinlich in seiner ursprünglichen Form (Abb. 4) 30 bis 40cm lang.

Doch was genau sind eigentlich Nierendolche, woher kommen sie und wie ist dieses Fragment eines solchen Dolchs zu den Tiefer-Arkaden gelangt?

Der Nierendolch (engl. Ballock Dagger = Hodendolch, oder auch kidney dagger = Nierendolch) erhält seinen Namen durch die zwei Kugeln, die die Parierstange bilden, da diese so aussehen wie Nieren/Hoden. Er ist eine Stichwaffe, die ab dem 14. Jahrhundert bis ins 17. Jahrhundert in ganz Europa verwendet wurde und dort sogar der am weitesten verbreitete Dolch gewesen ist. In Deutschland verbreiteten sich die Nierendolche jedoch eher im Norden als im Süden, was man an den im Norden häufiger vorkommenden Nierendolchfundstellen wie z.B. Rehburg, Norden und Upleward festmachen kann. Besonders populär waren sie in den Hansestädten, denn sie haben dort wahrscheinlich als Statussymbol der Handwerker und Kaufleute gedient, was auch die sechs bisherigen Funde von Nierendolchen in der Hansestadt Bremen (Vergleichsstück: Abb. 3), in der die Dolche auch als stekemesr bezeichnet wurden, erklärt.

Doch wie kam das Fragment nun an seinen Fundort?

Diese Frage kann man natürlich nur spekulativ beantworten. Theoretisch vorstellbar wäre aber, dass der im Jahre 1366 in Bremen erschlagene Pirat Johann Hollemann ihn verloren hat. Dieser wurde, nachdem er hamburgische Schiffe überfallen hatte, aus Bremen verbannt. Dies führte dazu, dass er sich mit dem kürzlich abgesetzten Erzbischof Bremens zusammenschloss, um Bremen zu erobern. Theoretisch könnte er bei überlieferten Kämpfen an der Schlachte diesen Dolch verloren haben, nachdem er in der Schlacht zerbrach.

Weiterführende Literatur:

-Rech, Manfred: Gefundene Vergangenheit. Archäologie des Mittelalters in Bremen. Bremer Archäologische Blätter Beiheft 3. Bremen 2004.

-https://de.wikipedia.org/wiki/Nierendolch (Zugriff 22.01.2024)

-https://www.peraperis.com/de/info/bewaffnung-antike-mittelalte/nierendolch-hodendolch.html (Zugriff 22.01.2024)

-Archäologie in Deutschland Ausgabe 5 aus dem Jahr 2019 Seite 46 bis 49 geschrieben von Dieter Bischop

Abbildung 4:

Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848 Große Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse)

https://doi.org/10.11588/diglit.2222#0324

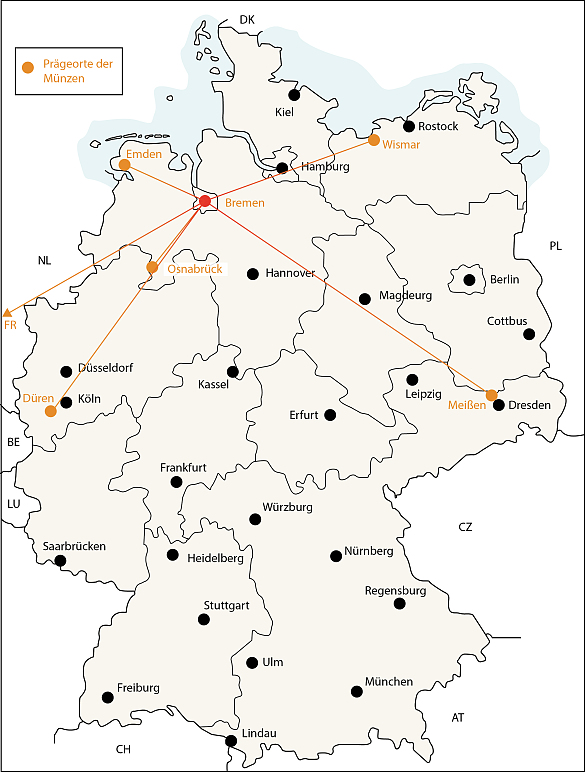

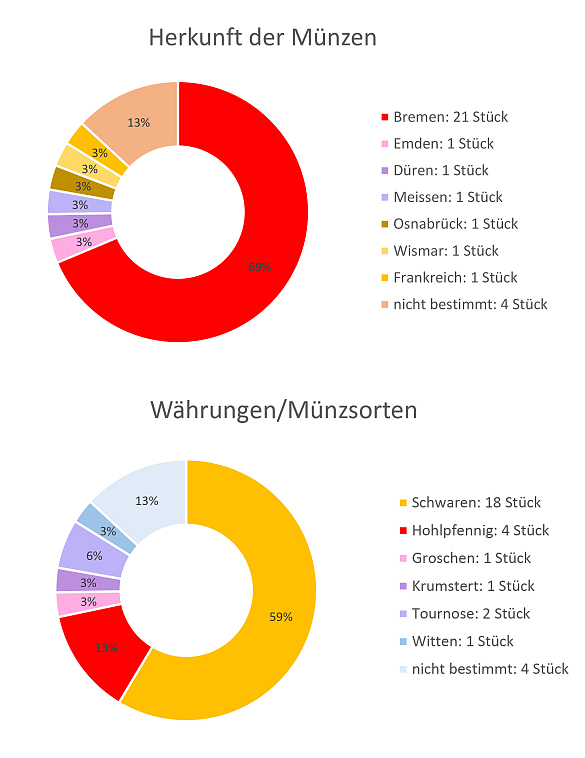

Im Zuge der Ausgrabungen bei den Bremer Arkaden wurden 31 Münzen aus dem 13. bis 15. Jahrhundert gefunden. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Bremer Münzen. Es sind aber auch Münzen aus anderen Regionen Deutschlands dabei und sogar eine aus Frankreich.

Eine Münze (Abb 1.159) stammt aus dem Herzogtum Jülich-Heimbach unter Wilhelm II., im heutigen Düren und wurde zwischen 1361 und 1393 herausgegeben. Auf der Vorderseite sieht man ein Kreuz mit doppeltem Schriftzug, auf der Rückseite eine Art Gebäude, das von einem Schriftzug umschlossen ist.

Im Mittelalter war das Münzsystem noch nicht einheitlich. Das heißt, es gab viele Münzprägungsstätten, deren Münzen überall verwendet werden konnten. Da sich ihr Wert von Ort zu Ort veränderte, maßen die Geldwechsler (Abb. 2) den Wert der Münze mit bestimmten Waagen. Mit diesen Waagen und einem Gegengewicht konnte der Materialwert der Münze bemessen werden.

Die Waage auf Abb. 3 stammt aus dem 14. Jahrhundert und wurde mit den Münzen zusammen ausgegraben. Wie in Abb. 2 zu sehen ist, wird die Waage oben aufgehängt und durch die Löcher unten können die Waagschalen befestigt werden. In dem Loch oben wurde ein Messzeiger befestigt. Sie ist, wie die Münzen, wahrscheinlich beim Handel oder Arbeiten an und auf der Weser ins Wasser gefallen.

Auf der Verbreitungskarte (Abb. 5) sieht man, dass die Bremer mit ganz Deutschland und auch Frankreich Handel getrieben haben. Hierbei fällt besonders eine Münze ins Auge (Abb. 1.150). Diese stammt aus Emden und wurde eigentlich nur in der Umgebung gefunden, da Sie nur in dort als Bezahlungsmittel benutzt wurde. Die Münze wurde von 1453 bis 1464 hergestellt und von Ulrich Cirksena als Häuptling von Emden in Auftrag gegeben.

Der größte Anteil der Münzen stammt mit 68% aus Bremen. Diese lassen sich in zwei zeitliche Abschnitte einordnen:

14 Münzen wurden vom Erzbistum Bremen herausgegeben, bevor der Erzbischof Albert II sein Münzprägerecht an die Stadt Bremen verpfändete (1366).

Auf der Silbermünze von Abb. 6 - einem Schwaren - der auf das 14. Jahrhundert datiert wurde, erkennt man den Erzbischof der ein Buch in der rechten Hand hält und mit der linken Hand eine Segensgeste macht. Diese Münze wurde wie bereits erwähnt während einer Zeit, als das Erzbistum die Macht über Bremen hatte, geprägt.

Etwa zur gleichen Zeit wurde auch der Hohlpfennig (Abb. 1.152) geprägt.

Hohlpfennige waren einseitig geprägte, dünne Silberscheiben. Diese hatten keinen so großen Wert wie die Denare (dickere mittelalterliche Silbermünzsorte, die mit der Zeit immer mehr an Wert verlor und irgendwann aus Kupfer hergestellt wurde).

Doch was ist der Unterschied zwischen dem Hohlpfennig und dem Schwaren? Zum einen waren die Schwaren um einiges schwerer (daher ihr Name), zum anderen reichlicher verziert. Die Hohlpfennige standen zum Schwaren in einem Wertverhältnis von 3 zu 1.

Die restlichen Münzen stammen aus der Zeit, als der Erzbischof die Kontrolle über die Münzprägung in Bremen verlor, und die Stadt die Hoheit über das Münzwesen erlangte. Zu dieser Zeit formierte sich auch der Bremer Rat.

Ein Beispiel hierfür ist der Schwaren von Abb. 1.154. Darauf erkennt man auf der Vorderseite den „Bremer Schlüssel“. Auf der Rückseite sieht man einen Mann mit Glatze und Vollbart. In der linken Hand hält er ein Schwert. Wahrscheinlich ist hier Petrus abgebildet.

Wie vorhin schon kurz angerissen, gab es im Mittelalter verschiedene Währungen und Münzsorten. Auch an den Arkaden wurden verschiedene Währungen gefunden (siehe Abb. 6, Diagramm 2).

Zusammengefasst kann man sagen, dass die Bremer mit sehr vielen Städten Handel betrieben und alles als Bezahlung genommen haben, solange es aus Silber war.

Diese Tonurne ist eine Leihgabe des Archäologischen Museums Hamburg und wurde bereits am Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt. Der Fundort liegt vermutlich in Bremerhaven-Lehe, ist jedoch wie das Funddatum nicht genau bekannt. Ob weitere Urnen gefunden wurden oder sich Beigaben neben dem Leichenbrand bei der Urne befanden, kann deshalb auch nicht sicher gesagt werden. Der Leichenbrand der bestatteten Person befand sich noch in der Urne und wurde mit ihr zusammen aufbewahrt.

Die Urne hat einen Durchmesser von 21 cm. Der erhaltene Teil ist ca. 19 cm hoch, der fehlende Rand wurde nach der vermuteten Form bei der Restaurierung nachgebildet, womit sich eine Gesamthöhe von 21,5 cm ergibt.

Drei Halsleisten zieren den oberen Teil der Urne, von denen die mittlere durch Fingereindrücke dekoriert wurde. Senkrechte plastische Rippen teilen die Bauchzone in zehn Flächen auf, von denen fünf mit einem Strichmuster verziert sind, die anderen fünf sind mit sieben verschiedenen Stempeln geschmückt: Tannenzweig, Raute, Kreuz, Kamm, V, Ellipse und Rosette.

Ähnliche Urnen lassen sich im Elbe-Weser-Dreieck und in großen Teilen Nordwestdeutschlands sowie in Großbritannien entdecken. Sie fanden vor allem bei den Sachsen Verwendung. Diese starteten in der Mitte des 3. Jahrhunderts erste Raubzüge ins römische Britannien. Ab dem 5. Jahrhundert siedelten sie sich dort zunehmend auch an und brachten so die sächsische Urnenkultur mit nach England.

Einer der wichtigsten Bestandteile einer Stadt im 16. Jahrhundert war das Vorhandensein von effektiven Verteidigungsanlagen. Auch Bremen besaß dies als wohlhabende Handelsstadt. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts war die Verteidigung der Stadt jedoch mangelhaft. Die mittelalterliche Stadtmauer und ihre Türme boten kaum Möglichkeiten, die in dieser Zeit immer effizenter werdenden Kanonen wirkungsvoller einzusetzen, geschweige denn ihnen standzuhalten. Aus diesem Grund beauftragte der Rat 1512 den niederländischen Architekten Jacob Backes van Vollenhoff mit dem Bau eines neuen Turms vor dem Ostertor. Dieser war bedeutend besser auf den Einsatz von Kanonen vorbereitet und sicherte so die Stadt nach Osten hin effektiv ab. Als zehn Jahre später ein bewaffneter Konflikt mit dem Kaiser drohte wurde van Vollenhoff mit dem Bau von zwei weiteren, noch gewaltigeren Zwingern beauftragt. Diese entstanden auf "der Herrlichkeit", einem Teil der Weserinsel Teerhof, und ganz im Westen der Stadt, in der Nähe von St. Stephani. Mit der Vollendung dieser beiden Türme sah sich die Stadt nun gut vorbereitet auf mögliche Angriffe. Und tatsächlich erfolgte die Bewährungsprobe bereits 1547, als kaiserliche Truppen die Stadt belagerten. In dieser Zeit erhielt die Braut auch ihren Namen, da die kaiserlichen Truppen spotteten, dass die Stadt dem Turm wie eine Braut zu Füßen liege. Nachdem die Armee abziehen musste, übernahmen die Bremer diesen Namen und nannten den weiter im Osten liegenden Turm von nun an Bräutigam.

Die Braut hatte gigantische Ausmaße, sie besaß fast vier Meter dicke Wände, war 30 Meter breit und mit einer Höhe von 55 Metern nach dem Dom und der Ansgarii-Kirche das dritt höchste Gebäude der Stadt. Diese Höhe erreichte sie jedoch erst im 17. Jahrhundert, da auf die ursprüngliche Plattform 1614 eine gewölbte Haube gebaut wurde. Sie war mit mehreren Geschützen ausgestattet und sicherte die Weserbrücke, die ein wichtigen Eingang in die Stadt darstellte. Als zu Beginn des 17. Jahrhunderts die Bremer Neustadt gebaut wurde, verlor die Braut jedoch ihre Bedeutung, da sie nun innerhalb der Stadt lag, und wurde fortan als Pulverturm genutzt.

In die beiden anderen Türme schlug jeweils der Blitz ein, was zur Zerstörung der Türme führte und auch die Braut konnte diesem Schicksal nicht entrinnen. Am 22. September des Jahres 1739 schlug um 1:20 Uhr bei heftigen Gewitter ein Blitz in die Kuppel ein und führte zur sofortigen Detonation der dort gelagerten Munition. Die gesamte Bastion wurde von der enormen Druckwelle auseinandergerissen und die Gebäude auf der Insel zerstört. Auch die ein Jahr vorher fertiggestellte Weserbrücke wurde schwer beschädigt. Brennende Trümmer gingen in der Altstadt nieder und lösten einen Großbrand aus, dem ein Sechstel der Stadt zum Opfer fiel. Einige Teile flogen sogar bis zum Dom. Selbst Tage später schwebte noch eine dicke Rauchwolke über der Stadt. Insgesamt forderte die Katastrophe 32 Menschenleben. Nach dieser Tragödie blieb das Gelände lange Zeit unbebaut und hinterließ somit eine Lücke in der Stadt. In Gedenken an das Unglück wurde ein 150 Meter weit in die Neustadt geflogenen Stein vor Ort belassen und verblieb dort bis in den zweiten Weltkrieg.

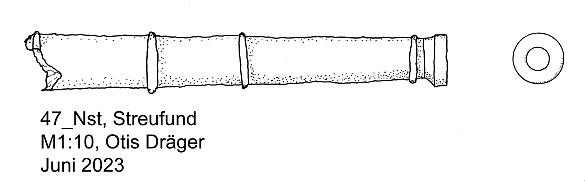

1990 wurden bei Ausgrabungen auf dem Teerhof die Umfassungsmauern der Braut entdeckt, welche erst später errichtet wurden. Bei Grabungen 1991 und 2007 zutage geförderte Fragmente der Braut und des Brückenkopfes zeugen von der Pracht der Braut und viele kleinere Funde erzählen vom Leben der Bastionsbesatzung. Unter anderem wurden Armbrustbolzen, Gussformen für Bleikugeln, ein Degen und Teile einer steinernen Geschützkugel entdeckt. Bei einer weiteren Grabung auf dem Teerhof dieses Jahr wurde 150 Meter vom ehemaligen Standort der Braut entfernt, eine Kanone Entdeckt. Dieses eiserne Rohr, welches 140 cm lang ist, ist etwa in der Mitte zerbrochen, weshalb davon auszugehen ist, dass es ursprünglich an die 280 cm lang war. Da sie für ein Schiffsgeschütz deutlich zu lang ist, wird vermutet, dass die Kanone von der Braut stammt. Die beachtliche Entfernung verdeutlicht die Wucht der Explosion die nötig war, um sie bis hier hin zu schleudern.

historische Zeichnungen: Staatsarchiv Bremen

Literatur:

Bischop 2008: Dieter Bischop, Werften und Wracks am Weserufer: Vorbericht über die Grabung Beluga auf dem Teerhof 2007. Bremer Archäologische Blätter 2005-2008 S.97-101

Bischop 2011: Dieter Bischop, Archäologisch erforschte Brücken in Bremen. Archäologie der Brücken 2011 S.254-257

Bischop 2021: Dieter Bischop, Die drei Türme – Bremens Bastionen des 16. Jahrhunderts. Bremer Archäologische Blätter 2021 S. 144-152

Müller 2008: Hartmut Müller, Bremen in der „kleine Eiszeit“… „und endigte sich dieses 1700ste als letztes Jahr dieses Seculi mit nassen Wetter und sehr dunklen Tagen“. Bremisches Jahrbuch Band 87 2008 S.251

Im Jahr 2017 wurden bei Ausgrabungen an der Wilhelm-Kaisen-Brücke, im Rahmen der Bauarbeiten für den Neubau des Kühne+Nagel-Firmensitzes, großflächig Fundamente und Fußböden aus den Zeiten der Renaissance und des Barocks aufgedeckt.

Besonders interessant waren die in einigen Fundamenten verbauten Spolien. Spolien sind Bauteile und Überreste, welche ursprünglich aus älteren Bauten stammen und nach deren Zerstörung oder Verfall in neueren Bauwerken wiederverwendet werden. Dies ist auch der Fall bei den auf dem Kühne+Nagel-Grundstück gefundenen Spolien. Ein Großteil war ursprünglich Teil einer Schmuckfassade eines Hauses aus der Zeit der Weserrenaissance, ein Baustil des 16. und 17. Jahrhunderts, der sich entlang der Weser erstreckte und nach Westen bis Osnabrück und nach Osten bis über Wolfsburg hinaus ausdehnte. Geprägt wird dieser Stil durch Vereinigung von Elementen der italienischen und westeuropäischen Renaissance sowie durch kunstvolle Verzierungen. Die Südfassade des mittelalterlichen Bremer Rathauses wurde z. B. ab 1608 im Stil der Weserrenaissance umgestaltet und ist seit 2004 UNESCO Weltkulturerbe. Des Weiteren wurden auch einige Privathäuser im Stil der Weserrenaissance gebaut, welche jedoch größtenteils im 2. Weltkrieg zerstört wurden.

Dies ist nicht der Fall für das Gebäude, dessen Spolien bei Kühne+Nagel gefunden wurden. Vielmehr wird vermutet, dass der Bau schon 1739 bei der Explosion des Herrlichkeitszwingers zerstört wurde. Dieses 1522 erbaute Bollwerk Bremens, das auf der Weserinsel „Teerhof“ stand, wurde auch Braut genannt. Zuletzt wurde es zur Lagerung von Pulver und Munition genutzt, als am 22. September 1739 ein Blitz in die Haube des Zwingers einschlug. Durch die darauffolgende Detonation wurden brennende Trümmer in die Luft geschleudert, die die Gebäude auf dem Teerhof sowie mehrere Straßenzüge auf der Altstadtseite der Weser in Brand setzten. Vermutlich war das Gebäude, dessen Spolien bei Kühne+Nagel gefunden wurden, eines von jenen, die durch diese Explosion zerstört wurden (mehr zur Explosion der Braut am nächsten Freitag).

Momentan versuchen wir in der Landesarchäologie Bremen, anhand von Zeichnungen ähnlicher Bauwerke aus derselben Zeit die Fassade des vor Jahrhunderten zerstörten Gebäudes zu rekonstruieren. Wie bei einem Puzzle wird hierbei versucht, die einzelnen Fragmente an ihren richtigen Platz in der Gebäudefassade zu setzen. Dafür wurden zunächst Zeichnungen der einzelnen Bruchstücke angefertigt, die anschließend, anhand von Vergleichen mit stilistisch ähnlichen Gebäuden, in eine grobe Skizze der Fassade des Hauses eingesetzt werden. Dies wird anschließend digital übertragen (s. Bild).

Einzelne Teile lassen Rückschlüsse auf das Leben des ehemaligen Besitzers zu. Basierend auf der Darstellung von Hopfen an einem der Fragmente kann man beispielsweise erkennen, dass der ursprüngliche Besitzer mit Bier gehandelt haben muss. Natürlich ist es nie sicher, dass die Rekonstruktion vollständig korrekt ist. Trotz einiger Symbole und Zeichen auf den Rückseiten der Bruchstücke, die wohl als eine Art Versatzmarke gedient hatten, lässt sich nicht klar sagen, wie genau sie zusammengefügt waren. Auf solche und ähnliche Dinge muss bei der Rekonstruktion von Bauwerken geachtet werden, um eine möglichst gute Annäherung an das längst vergangene Aussehen der ehemaligen Gebäude an der Schlachte zu erzielen.

Verwendete Quellen:

Dieter Bischop, Die Drei Türme, Bremer Archäologische Blätter NF 8, 2022, 141- 155.

Claudia Maria Melisch, Das August-Kühne-Haus an der Großen Weserbrücke, Bremer Archäologische Blätter NF 8, 2022, 198 – 200

Rudolf Stein, Romanische, Gotische und Renaissance-Baukunst in Bremen, 1962

https://de.wikipedia.org/wiki/Weserrenaissance

https://de.wikipedia.org/wiki/Bremer_Pulvertürme

Im Jahr 1984 kam bei den vorbereitetenden Bauarbeiten zum Umzug der Mumien des Bleikellers diese Eisenmaske zum Vorschein. Bei dem lebensgroßen, ca. 2,5 Kg schweren Objekt handelt es sich vermutlich um den Abguss einer Totenmaske. Hierfür wurde das mit Gesicht des Verstorbenen mit Gips nachmodeliert und die entstandene Form mit Eisen ausgegossen. Details, wie das prominente Kinn und die markante Nase sind sehr gut zu erkennen. Es ist nicht bekannt, wann die Maske in den Boden gekommen ist. Vermutungen deuten aber auf das 17./18. Jh. hin, die Zeit aus der auch die Mumien im Bleikeller stammen.

Zusammenfassung des Artikels "Der Mann mit der eisernen Maske" von Dieter Bischop aus der neuen Archäologie in Deutschland

Im Jahr 1962 kam es, wie in einigen Jahren davor auch schon, zu einer Ausgrabung in Mahndorf. Dabei konnten im Laufe der Kampagne Befunde wie Gruben- und Langhäuser aus dem Jahr um 0 bis ins 6. Jahrhundert n. Chr. entdeckt und dokumentiert werden. Außerdem kamen Funde wie Keramik, Fibeln, Nägel, Messerchen und eine römische Münze aus dem 4. Jh. n. Chr. zu tage.

Eine besonders spannende Entdeckung stellte das Skelett eines auf der rechten Seite liegenden Pferdes dar, welches parallel in West-Ost-Richtung zu einem Langhaus sorgfältig niedergelegt wurde. Pferdebestattungen dieser Art kommen häufiger in archäologischen Befunden vor. Dr. Brandt zog gegenüber dem Weser-Kurier vom 03.07.1963 einen ethnologischen Vergleich zum Volk der Lappen (heute als Samen bezeichnet) die im Norden Skandinaviens angesiedelt sind. "Wenn ein Lappe schwer krank wurde, tötete man ein Pferd und begrub es neben dem Haus, damit der Tod auf ihm fortreiten konnte und den Kranken in Ruhe ließ".

Nach dem das Mahndorfer Pferdeskelett mittels Blockbergung ins Labor gebracht worden war, suchte Herr Dr. Brandt, wie aus alten Briefen hervorgeht, nach einem Spezialisten zum Freilegen der Knochen vor Ort in Bremen, da sich der 5 Tonnen schwere Block nicht so einfach verschicken ließ.

Heute werden Tierbestattungen in den meisten Fällen auf der Ausgrabungsfläche durch die anwesenden Archäolog:innen geborgen und genauestens dokumentiert.

Blockbergungen im großen Stil, wie zum Beispiel von Bestattungen, sind sehr aufwendig und kostspielig. Man benötigt für die schweren Blöcke nicht nur ein Hebe- und ein Transportfahrzeug, sondern auch die Räumlichkeiten um den Fund unter Laborbedinungen freilegen zu können. Aus diesem Grund werden Bergungen großer Objekte im Block nur noch durchgeführt, wenn wesentliche neue Erkenntnisse erwartet werden.

Üblicherweise dienen Schleif- und Wetzsteine dazu, Waffen oder Werkzeuge zu schärfen. In der Literatur werden jedoch auch häufig Mahlsteine (für die Mehlherstellung) als Schleifstein bezeichnet. Ein Abziehstein hingegen ist eine feinkörnigere Variante. Er wird dazu benutzt, feine Rillen, die beim Schleifen entstehen aus dem Metall zu bekommen.

Exkurs: Bei einem der spannendsten ausgegrabenen Schleifsteine Europas handelt es sich übrigens um den Schleifstein von Strøm. Auf ihm befindet sich eine Innschrift, die nicht nur auf die Funktion hindeutet sondern auch, dass man den Stein am besten in einem mit Wasser gefüllten Horn lagert (https://de.wikipedia.org/wiki/Wetzstein_von_Str%C3%B8m). Der Stein datiert in das 6. Jahrhundert nach Christus.

Der Wetz- oder Abziehstein aus Bremen-Mahndorf kann leider nicht exakt datiert werden. Es handelt sich um einen Fund aus einer Schwemmschicht die größtenteils Scherben aus der vorrömischen Eisenzeit und der Römischen Kaiserzeit freigab. Er besteht aus feinem grünem Sandstein, ist 12,5 cm lang, 1,6- 2,5 cm breit und 3 cm hoch. Der Stein weist eine gerade Durchlochung auf, durch die sich ein Lederband oder auch ein Metallring zum Tragen am Gürtel, möglicherweise sogar eine nicht genau bestimmbare Aufhängung befunden haben könnte, wie ein Vergleichsobjekt vom Kasendorfer Turmberg (http://www.landschaftsmuseum.de/Bilder/Turmberg_Schleifstein-2.jpg) zeigt. Da beim Schleifstein auch ein bisher nicht restauriertes Metallobjekt entdeckt wurde und der Stein einen Rostfleck aufweist, erscheint eine metallische Aufhängung realistisch. Das Objekt weist deutliche Abnutzungsspuren auf, was für eine lange Nutzung spricht.

Aktuell arbeiten wir an einem neuen Artikel für die Bremer Archäologischen Blätter über die Grabung Anfang des Jahres in Mahndorf. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack.

Da es früher noch nicht möglich war, einfach in den Laden zu gehen und Kleidung zu kaufen, musste sie selbst vor Ort hergestellt werden. Die lokale Produktion von Textilien kann im archäologischen Kontext gut durch das Vorhandensein von Spinnwirteln oder Webgewichten nachgewiesen werden.

Der Spinnwirtel dient beim Handspinnen als Schwungkörper, der am unteren Ende eine Handspindel sitzt. Beim Spinnen werden mit der einen Hand die Fasern aus der gekämmten Wolle gezogen und zu einem gleichmäßigen Faden gedreht. Mit der anderen Hand bekommt die Handspindel Schwung und verzwirnt die Wolle. Der fertige Faden wird auf den hölzernen Stab gewickelt.

Spinnwirtel kennen wir aus der Archäologie durch alle Zeiten. Die ersten bekannten Funde stammen aus dem 6. Jahrtausend vor Christus aus Griechenland. Im 13. Jahrhundert n. Chr. werden die Objekte durch das Aufkommen des Spinnrads weniger. Der Spinnwirtel, den wir euch heute präsentieren stammt aus dem Fundinventar der Anfang des Jahres gegrabenen Siedlung in Bremen-Mahndorf. Er datiert in die ältere römische Kaiserzeit (also grob um das Jahr 0 herum). Der konisch geformte Wirtel hat an der Oberseite einen Durchmesser von 3 cm, an der Unterseite von 2 cm und weist eine Höhe von 3 cm auf. Der Ton hat durch den Brennvorgang eine braun, stellenweise ockerne bis rötliche Verfärbung angenommen. Die Durchlochung ist gleichmäßig gerade.

Unsere Bundesfreiwillige Talea Schnelle 2018/2019, hat in ihrer Zeit bei uns für euch den folgenden kleinen Artikel geschrieben und eine Zeichnung dazu angefertigt. Vielen Dank dafür!

In der Bronzezeit kamen gut gearbeitete Lanzen und Speere aus Buntmetall auf, die im Laufe der Zeit zur gängigen Waffe wurden. Der FundFreitag vom 01. November 2019 zeigt eine Lanzen- oder Speerspitze aus kupferhaltigem Buntmetall (vermutlich Bronze). Sie wurde in den 90ern im Neustädter Hafen während Ausbaggerungsarbeiten aus der Weser geborgen und ist 12 x 4,5 cm groß. Die Tülle ist nicht mehr vollständig erhalten und birgt leichte Beschädigungen. Ansonsten ist das Objekt in gutem Erhaltungszustand. Ob es sich um den Rest einer Lanze oder eines Speeres handelt ist unklar. Beides lässt sich im archäologischen Kontext kaum auseinanderhalten. Zur Erklärung: eine Lanze ist eine Stichwaffe, sie wird also für gewöhnlich in der Hand gehalten. Ein Speer hingegen ist eine Distanzwaffe, er wird geworfen.

Ähnliche Funde, wie beispielsweise aus dem Landkreis Stade zeigen, dass es sich möglicherweise um den westbaltischen Lanzentyp handelt, der in die nordische jüngere Bronzezeit (950-720 v. Chr.) datiert (www.objekte-recherchieren.museen-stade.de). Auch in Dreye im Landkreis Diepholz wurde 1974 eine Lanzen-/Speerspitze gefunden, die optisch Ähnlichkeiten mit der aus dem Neustädter Hafen aufweist (Bischop o.J., 20). Außerdem sind Vergleichsfunde aus der Urnenfelderzeit (1300 bis 800 v. Chr.) aus dem südlichen Teil von Deutschland bekannt.

Dazu, wie das Objekt in die Weser kam, gibt es mehrere Theorien. Entweder wurde sie verloren, abgeschwemmt und verlagert oder sie ist bei einer kriegerischen Auseinandersetzung abgebrochen. Heute nehmen Wissenschaftler an, dass die Menschen der Bronzezeit besonders gläubig waren. Auch wenn man nicht viel über ihre Religion weiß, geht man davon aus, dass eine Opfergabe, um das Kriegsglück heraufzubeschwören oder den Göttern für das erfolgreiche Überqueren eines Gewässers zu danken, ebenfalls nicht unwahrscheinlich ist. Das Wasser, als Symbol für das Leben, wird ab der Bronzezeit häufig als Deponierungsort gewählt. Sowohl in Seen, Flüssen als auch in Mooren oder Brunnen konnten bisher Funde entdeckt werden, wobei die Funde aus Mooren am häufigsten vorkommen (Busch 2000).

Einer der berühmtesten archäologischen Quellen für Opferfunde, aus späterer Zeit, ist das Thorsberger Moor in Schleswig-Holstein. Hier wurden seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts immer wieder archäologische Untersuchungen durchgeführt, die spektakuläre Funde, wie Kleidung, Rüstungsteile, aber auch Waffen, wie Lanzenspitzen aus der Eisenzeit (ab 1. Jh. v. Chr.) ans Tageslicht brachten. In diesem Fall geht man davon aus, dass es sich um Beutestücke von Konflikten unterschiedlicher germanischer Gruppierungen handeln könnte.

Weiterführende Literatur:

von Piet Engelsberger - Schülerpraktikant

2004 und 2005 wurde bei den Bauarbeiten zur Anbindung der Bremer Überseestadt an die westliche Innenstadt und die B75 ein Teilstück des ehemaligen Bremer Stadtgrabens gefunden. Daher kam es zu archäologischen Ausgrabungen, unter anderem auch an der Adamspforte. Hierbei wurden hauptsächlich Keramikteile, wie Teller- oder Gefäßfragmente, aber auch Schmuckreste, Messerbestandteile, verschiedenes Werkzeug und zahlreiche Tuchplomben gefunden. Größtenteils ließen sich die Funde der Zeitspanne zwischen Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts zuordnen (Bischop 2008, S.161).

Unter den Funden dieser Grabung befand sich auch die auf dem Foto abgebildete Doppelschnalle. Diese war vermutlich eine Schnalle für einen Schuh oder einen Gürtel.

Sie besitzt über eine ovale Dornrast und eine schmale Mittelachse mit Verzierungen an beiden Enden. Zudem fehlt der Dorn der Schnalle und in die Dornrast fehlt die für den Dorn vorgesehene Kerbe. Die 4 x 2,8 cm große Schnalle ist im Unterschied zu Vergleichsfunden nicht mit plastischen Verzierungen versehen und im Querschnitt auf der Rückseite flach, auf der Schauseite leicht gewölbt. Das Material der Schnalle ist eine leicht korrodierte Kupferlegierung (vermutlich Bronze).

Doppelschnallen bestehen meist aus einer Mittelachse, einem Dorn, einer Dornauflage und einer auf beiden Seiten vorhandene Dornrast (siehe Schemazeichnung).

Riemenschnallen im Allgemeinen werden von Krabath den ovalen Schnallen zugeordnet. Schließen wurden sowohl für Kleidung als auch für Pferdegeschirr und in kleinerer Form auch als Sporenschnalle verwendet (Krauskopf 2005, S.95).

Betrachtet man Vergleichsfunde, weist die an der Adamspforte entdeckte Schnalle viele Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede mit ihnen auf. Eine in Höxter gefundene Riemenschnalle zeigt Parallelen in Form der Mittelachse, besitzt jedoch eine andere Verzierung sowie eine spitz zulaufende Dornrast (Krabath 2001, S. 499).

Ein weitereres Vergleichsobjekt, gefunden auf der Alt-Wartburg in der Schweiz, besitzt ebenfalls eine ovale Form, aber die Mittelachse ist im Gegensatz zur Schnalle aus dem Bremer Stadtgraben nicht an den Enden verziert, und ähnlich wie beim Höxter-Fund ist die Dornrast eher spitz geformt (Krauskopf 2005, Tafel 42).

Auch der von Egan und Prichard erwähnte Fund einer Schuhschnalle weist das Merkmal einer spitzen Dornrast auf, dennoch lässt sich dort eine große Ähnlichkeit mit dem Fund von der Adamspforte erkennen. Eine bedeutende Rolle spielt hierbei, dass die Ausarbeitung der Mittelachse mit ihren spitzen Dekorationen dem Bremer Fundstück am meisten entspricht (Egan, Pritchard 1991, S.88).

Die Datierung des Fundes erweist sich als schwierig, da die zeitliche Differenz von den Funden im Stadtgraben zu den recherchierten Vergleichsfunden der Schnalle sehr hoch ist. Während das Objekt aus Höxter in die 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts oder zur 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts eingeordnet wurde, entstammt der Fund von der Alt-Wartburg wahrscheinlich dem 13. bis 14. Jahrhundert. Darüber hinaus datieren die Funde an der Adamspforte hauptsächlich in die frühe Neuzeit (16./17. Jahrhundert). Möglicherweise gelangte das Fundstück vor dem Verfüllen in den Graben, alle anderen Gegenstände erst als der Graben zugeschüttet wurde. Die Frage, wie und wann das scheinbar ältere Objekt wirklich im Stadtgraben landete, bleibt offen.

Weiterführende Literatur:

Auf der Ausgrabung in der Abbentorstraße wurde dieses kleine Deckelchen aus Knochen, in einer Schuttschicht des 19./20. Jahrhunderts, entdeckt. Das Gefäß dazu konnte leider nicht gefunden werden.

Es könnte sich bei diesem Fund zum Beispiel um den Deckel eines Arzneidöschens handeln, aber auch andere Verwendungen sind durchaus möglich.

Deutlich zu erkennen ist das eingearbeitete Schraubgewinde. Obwohl das Alter des Fundes noch relativ jung ist, handelt es sich um ein schönes und nicht häufig vorkommendes Objekt.

Pharao in Bremen entdeckt!

Ein Hauch von Ägypten in unserer schönen Hansestadt.

Auf der Stadtgrabung am Wall in der Abbentorstraße wurde vor kurzem, durch die Firma ArchaeoFirm, diese wundervolle Ofenkachel entdeckt. Sie stammt aus dem 16. Jahrhundert und stellt einen Pharao dar... ganz anders als wir ihn uns heute vorstellen oder?

Auf jeden Fall wollten wir ihn euch zum FundFreitag nicht vorenthalten.

Im Balleer'schen Haus, das im Untergeschoss übrigens eine Weinschenke beherbergte, konnten bei den Ausgrabungen von 2002 zahlreiche Fragmente von holländischen Fliesen geborgen werden. Die Fliesen stammen aus dem 18. Jahrhundert und zeigen Schäferszenen und Flusslandschaften.

Die typischen holländischen Fliesen aus dem 17. und 18. Jahrhundert wurden vorwiegend in Delft hergestellt, weswegen man sie auch Delfter Kacheln nennt. Sie sind leicht zu säubern und gegen Feuchtigkeit unempfindlich.

Auch heute werden mancherorts noch weiße Fliesen mit blauer Bemalung in mühevoller Handarbeit hergestellt, was jedes einzelne Motiv zu einem Unikat macht.

Zum FundFreitag am 05. Juli präsentierten wir zwei Scherben, die auf der kürzlich abgeschlossenen Grabung in der Neuenstraße entdeckt wurden. Beide stammen von Bierkrügen aus dem späten 16. Jahrhundert.

Die braun glasierte Scherbe aus Steingut hat wohl ihren Weg aus Köln/Bonn zu uns nach Bremen gefunden. Auf der Seite https://kultnews-kultnews.blogspot.com/…/beethoven-napoleon… können sie nachlesen wofür die einzelnen Wappen stehen:

Oben links: Erzbistum Köln

Oben rechts: Herzogtum Westfalen

Unten links: Herzogtum Engern

Unten rechts: Grafschaft Arnsberg

Das Wappen auf der weißen Scherbe konnten wir mit Hilfe eines Facebook Fans zuordnen. Sie zeigt das Stadtwappen von Wolfenbüttel. Außerdem wissen wir, dass die Scherbe zu einer sogenannten Schnelle gehört.

[...] Eine Schnelle ist ein schlanker, hoher, zylindrisch sich nach oben verjüngender Bierkrug aus weißlich-grauem Steinzeug mit Henkel und metallenem Deckel [...]

https://de.wikipedia.org/wiki/Schnelle_(Krug)